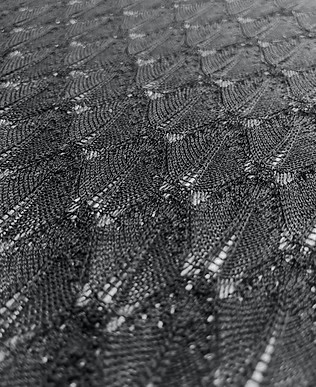

oHneH Microfactory

Strickerei

oHneH - Microfactory by Mone Unmüßig

Mone Unmüßig betreibt in Hamburg die Microfactory oHneH und entwickelt dort einzigartige, maßgefertigte Knitwear Kreationen für High Fashion Labels. Ihre Arbeiten sind hochindividuell, aufwendig gefertigt und in ihrer Ausstrahlung haute-couture-artig – eine Kombination aus gestalterischem Anspruch, technischer Finesse und tiefem Verständnis für textile Strukturen.

Unser Angebot

1. Stricken (Feinheiten: 7gg, 14gg)

-

Erstellung individueller Strickprogramme (Inhouse-Programmierung)

-

Fully Fashioned

-

Cut & Sew

-

Ketteln (in-house), Nähen und finishing (nicht in-house)

-

Beratung bei Garnbeschaffung und technischem Support

-

Wir bieten sowohl Vollgeschäft, OEM-/Lohnfertigung als auch Musterentwicklung/Prototyping an

-

Mindestbestellmenge (MOQ): 30 Stück pro Design

2. Maschinenpark

Unsere Microfactory ist mit einer Stoll ADF Ki 7.2 multigauge ausgestattet. Diese ermöglichen Wendeplattieren, Intarsiaplattieren, Weave- in Technologie und IKAT-Plattieren.

-

Stoll ADF 32 W 7.2 multigauge

Wir sind spezialisiert auf Garne aus Naturfasern, z. B.:

-

Merinowolle /Mix

-

Baumwolle /Mix

-

Wolle /Mix

-

Mohair /Mix

-

Alpaka

-

Viskose

-

Cupro

-

Seide

-

technische Fasern

3. Produktvielfalt & Zusammenarbeit

In unserer Microfactory verstehen wir Entwicklung als gemeinsamen Prozess. Wir begleiten Fashion Labels von der Idee bis zum fertigen Strickprodukt – mit technischer Expertise, gestalterischem Feingefühl und einer großen Offenheit für neue Ansätze. Unsere Stärke liegt in der individuellen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit: Wir hören zu, denken mit und bringen unsere langjährige Erfahrung in Design, Schnitttechnik und industrieller Strickentwicklung gezielt ein. Ob DOB oder HAKA, ob experimentell oder klassisch – gemeinsam schaffen wir hochwertige, komplexe und couture-artige Produkte, die einzigartig sind.

Kontakt

oHneH & oHneH microfactory

Billbrookdeich 186

22113 Hamburg,

Deutschland

Ansprechpartnerin: Mone Unmüssig

Sprachen: Deutsch, Englisch

Mail: was@ohneh.com

phone +49 (0) 1736604306

Mone Unmüßig

Mone Unmüßig ist Designerin, Stricktechnikerin und Gründerin des Labels oHneH. Mit ihrer MicroFactory in Hamburg geht sie neue Wege in der Modeproduktion – lokal, hochwertig und kollaborativ. Im Interview spricht sie über ihre autodidaktische Strickleidenschaft, die besonderen Qualitäten der Hamburger Modeszene und darüber, warum sie sich wünscht, dass Mode auch in Zukunft Raum für Träume lässt.

Du hast gleich 2 Unternehmen, ein eigenes Label ohneH und die Microfactory, wie kam es dazu?

Es hat sich fast wie selbstverständlich ergeben. Ich habe lange als Designerin gearbeitet, und mit der Zeit kam ein starkes Interesse für industrielle Flaschstrickmaschinen dazu. Beides hat sich dann ganz organisch miteinander verbunden. Deshalb fühlt es sich für mich auch gar nicht wie zwei getrennte Unternehmen an – mein Label oHneH und die Microfactory gehören einfach zusammen.

Der Ausgangspunkt war tatsächlich der Wunsch, so eine Maschine zu haben. Noch bevor ich konkret von einer „Microfactory“ gesprochen habe – der Begriff war da noch gar nicht geläufig – hatte ich die Vorstellung, meine Kollektion selbst zu fertigen und auch die gesamte Produktion selbst in der Hand zu haben. Dieser Gedanke, lokal zu produzieren, begleitet mich schon lange und kommt auch aus meiner handwerklichen Prägung. Ich habe immer gern direkt am Produkt gearbeitet, und genau das ermöglicht mir diese Struktur.

Für mich ist es gestalterisch unglaublich bereichernd, so nah an der Technik zu sein. Je mehr ich über Prozesse, Maschinen und handwerkliche Details weiß, desto vielfältiger und spannender wird auch mein Design. Das Wissen über das Wie der Herstellung führt automatisch zu anderen gestalterischen Ideen – und macht die Produkte in meinen Augen nicht nur schöner, sondern auch stimmiger.

Und wie kam es dann zu deinen ersten Aufträgen?

Der erste Auftrag kam eigentlich eher zufällig. Mein Plan war, mit meinem eigenen Label zu starten und es zunächst aufzubauen. Dann kam der erste Auftrag über einen Kontakt, bei dem ich gefragt wurde, ob ich in einem Notfall für einen Designer eine Kollektion entwickeln und produzieren könnte. Das war mein erster größerer Auftrag, der mich ganz schön herausgefordert hat. Ich musste eine ganze Strickkollektion programmieren und dann auch produzieren. Es war, als wäre ich ins kalte Wasser geworfen worden – und das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe einfach gemacht, ohne wirklich zu wissen, wie es sich anfühlen würde, aber das war, rückblickend, eine sehr wertvolle Erfahrung.

Also hast du gar keine Werbung gemacht?

Nein, verrückter weise habe ich bis jetzt keine Werbung gemacht. Das liegt daran, dass mich die Arbeit an den Projekten selbst so ausfüllt, dass ich kaum die Kapazität habe, noch Marketing zu betreiben. Außerdem ist es so, dass Strickkollektionen einerseits ein völlig normaler Bestandteil unseres Modelebens sind, andererseits aber auch sehr spezialisiert. Für mich war es bisher ein großes Glück, dass es so funktioniert hat, aber das bedeutet nicht, dass es immer einfach ist. Es ist ein Prozess – manchmal drei Schritte nach vorne, dann wieder zwei zurück. Es geht dabei auch nicht nur darum, Werbung zu machen, sondern vielmehr darum, wie man auf die richtigen Menschen trifft und mit ihnen in Kontakt kommt. Ich habe gelernt, dass es für mich keinen Sinn macht, auf breiter Front Werbung zu machen. Vielmehr geht es darum, herauszufinden, wer wirklich an der Zusammenarbeit interessiert ist und welche Werte dabei eine Rolle spielen. So hat sich mein Arbeitsprozess entwickelt – oft kommen Anfragen, und ich nehme sie an, wenn es passt. Aber auch hier habe ich gemerkt, dass die Zusammenarbeit mit den richtigen Menschen entscheidend ist. Viele denken, man könne mit einem Strickautomaten schnelle Ergebnisse erzielen, aber das ist nicht der Fall. Wenn man jedoch mit Menschen arbeitet, die sich mit dem etwas Thema auskennen, öffnen sich oft die besten Möglichkeiten und die Arbeit wird umso erfüllender.

Wie bist du zur Mode gekommen?

Ich habe Modedesign an der Hochschule für Gestaltung in Pforzheim studiert. Fünf Jahre. Das Studium war sehr breit angelegt – wir haben viel über Kleidung nachgedacht, entworfen, gezeichnet. Auch Kunst- und Kulturgeschichte, Philosophie und Typografie waren Teil des Curriculums. Dieser konzeptionelle und gestalterische Zugang hat mir sehr gefallen.

©oHneH/Pauli Beutel/Berlin

©oHneH/Pauli Beutel/Berlin

Welche Vorteile bietet deine Microfactory im Vergleich zur traditionellen Produktion?

Ein großer Vorteil ist, dass ich mit der Maschine sehr frei und gestalterisch arbeiten kann. In der klassischen Industrie ist der Zugang zu solchen Maschinen oft stark eingeschränkt – da ist sie eher ein reines Produktionsmittel. Bei mir wird sie zum kreativen Werkzeug. Zum Beispiel arbeite ich gerade an einer Brautmodenkollektion für eine Designerin aus Amsterdam, die sich schon gut im industriellen Strickprozess auskennt. Wir konnten direkt loslegen, uns austauschen, gemeinsam Strukturen entwickeln und die Kollektion aus einer gestalterischen Perspektive denken. Das ist ein sehr organischer Prozess, bei dem sich Ideen im Dialog entwickeln. Wir kommunizieren ganz informell, schicken uns Bilder, stimmen uns fast täglich ab – da entstehen im Austausch ganz andere Produkte, als sie in einer klassischen Produktionskette möglich wären. Gerade im Strickbereich entscheiden kleinste Details, wie ein minimal verändertes Garn oder eine andere Bindung, über den Ausdruck eines Teils. Solche Feinheiten kann man nur im engen, persönlichen Austausch wirklich ausloten – und genau das ermöglicht meine Microfactory.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Kund:innen aus? Wie kann man sich das vorstellen?

Die Zusammenarbeit ist sehr individuell – sie hängt davon ab, was die Kund:innen mitbringen: ihr Know-how, ihre Vorstellungen und auch ihr Geschäftsmodell. Manche arbeiten eher experimentell und suchen nach Einzelanfertigungen, andere produzieren größere Stückzahlen. Ich passe mich da jeweils an: Bei dem niederländischen Label zum Beispiel machen wir eine aufwändige Entwicklung, weil es um hochwertige Einzelstücke geht. Die Produktion ist lokal, aber Teile der Verarbeitung übernimmt ein angeschlossener Konfektionsbetrieb. Wir stimmen gemeinsam ab, wie wir das sinnvoll aufteilen. Es geht immer darum, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt – fachlich, zeitlich und auch menschlich. Das kläre ich direkt am Anfang in einem Gespräch. Da zeigt sich schnell: Macht das Sinn? Stimmt die Erwartungshaltung? Wenn ich merke, dass die Vorstellungen unrealistisch sind oder das Potenzial für Frustration besteht, lehne ich auch mal einen Auftrag ab. Das ist mir inzwischen sehr wichtig geworden.

Man findet online sehr wenig Infos über Dich persönlich. Magst du uns ein bisschen was über Dich erzählen?

Vor oHneH habe ich fast sieben Jahre für ein lokales Hamburger Modelabel gearbeitet – DFM. Ich war dort Designerin und habe drei Jahre lang auch einen der beiden Laden geleitet und mit aufgebaut. Das war sehr handwerklich geprägt – Maßkonfektion, viel Zuschnitt, Schnittentwicklung, Nähen. Ich habe dort gemerkt, wie viel mehr Verbindung ich zu einem Produkt habe, wenn ich nicht nur das Design, sondern auch die Umsetzung selbst mache. Doerte F. Meyer, die DFM gegründet hat, hat mir da viel Freiraum gelassen. Das war eine intensive und gute Zeit.

Die Sache mit dem Strick kam dann, als wir bei DFM ein Teil hatten, das wir nicht als Cut & Sew umsetzen konnten. Ich dachte: „Das müsste man mal in Strick machen.“ Und dann wurde mir klar, dass ich davon eigentlich keine Ahnung hatte. Das hat mich so getriggert – ich wollte wissen, wie das geht. Ich hab von Strickereien immer wieder Absagen bekommen – „geht nicht“, „geht nicht“ – und dachte: Das kann doch nicht sein. Ich war überzeugt, dass es gehen müsste. Und das war irgendwie der Anfang.

Also war es eher persönlicher Ehrgeiz als Plan?

Ja, total. Ich wollte das verstehen. Ich hatte vorher schon im Diplom gestrickt – mit riesigen Nadeln, 15er, selbstgefärbt, grob, körperlich anstrengend. Aber dieser neue Zugang kam eher aus dem Gedanken: „Wie weit ist eigentlich Textildruck im 3D?“ – ich bin dann über Projekte mit gehackten Strickmaschinen und 3D-Druckern gestolpert. Aber mir war schnell klar: Das führt nicht zu einem echten Produktionsprozess.

Und dann bin ich bei den Flachstrickmaschinen gelandet: Shima Seiki und Stoll. Und ich hab einfach bei Stoll angerufen – komplett ohne Vorwissen. Der Herr Knecht hat dann gesagt: „Wenn Sie das ernst meinen, melden Sie sich wieder.“ Und dann hat er mir den Kontakt gegeben zu einer Bauingenieurin in Brandenburg – in Letschin, kurz vor der polnischen Grenze.

Und dort hast Du alles übers Stricken gelernt?

Genau. Ich hab sie einfach kontaktiert, völlig naiv. Sie hatte zwei Maschinen, mehr oder weniger privat, und ich bin dann da immer wieder hingefahren – zwei, drei Jahre lang, regelmäßig. Sie hat mir die Basics gezeigt. Und ich hab mir den Rest Stück für Stück selbst erarbeitet – mit der Stoll-Hotline am Telefon. Die waren ganz irritiert, dass ich nie eine Schulung gemacht hab.

Warum keine Schulung?

Weil es keinen Plan gab. Ich hatte keinen Masterplan, wie ich jetzt Stricktechnikerin werde. Ich bin dem einfach gefolgt. Erst dort – in Brandenburg – habe ich gemerkt, wie sehr mich das fasziniert. Die Software, die Maschine, das war wie eine Herausforderung. Ich wollte das knacken. Nebenher hab ich Styling für Werbung gemacht, um Geld zu verdienen. Ich hab bei DFM einfach gekündigt, ohne Plan, aber mit dem Gedanken: „Ich kann ja projektbezogen arbeiten.“ Und dann hab ich mir in Brandenburg eine kleine Plattenbauwohnung gemietet, auf dem Feldbett geschlafen, war tagelang an der Maschine. Und so hab ich das gelernt.

Das heißt, das Ganze ist gar nicht aus einem Business-Gedanken entstanden?

Genau. Erstmal war es ein ganz persönliches Interesse. Der Gedanke, ein Geschäft draus zu machen, kam später. Ich wollte einfach verstehen, wie das funktioniert. Und ich erinnere mich noch an etwas, das ich bei DFM gelernt habe. Meine damalige Chefin sagte zu mir: „Man verbringt so viel Zeit mit Arbeit – im besten Fall macht man etwas, das man wirklich gerne macht.“ Das ist hängen geblieben. Ich dachte: Ja, stimmt. Wie will ich meine Zeit verbringen?

Welche Werte und Überzeugungen sind Dir besonders wichtig – und wie spiegeln sie sich in Deiner Arbeit?

Ich würde sagen, ein zentraler Wert für mich ist die eindrückliche Beschäftigung mit etwas. Ich meine das im ganz wörtlichen Sinne – dass etwas bei mir einen Eindruck hinterlässt. Ich schätze Menschen sehr, die sich tief mit etwas auseinandersetzen. Ich finde das wertvoll, auch im zwischenmenschlichen Kontakt. Wissen im erfahrungsbasierten Sinne ist für mich sehr kostbar.

Ein anderes Beispiel: Ich hatte gestern ein Gespräch mit Frau Meier von Stoll – sie arbeitet im Bereich Fashion & Technology bei Stoll. Ich wollte was zu transparenten Garnen wissen. Und sie sagt mir in fünf Minuten, was ich sonst in stundenlanger Recherche finden müsste. Ich finde es toll, wenn man Zugang zu solchen Menschen hat – und ich glaube, so ein Wissen, das durch Erfahrung kommt, ist ein Wert an sich.

Ein weiterer wichtiger Wert für mich ist Gleichwertigkeit. Zum Beispiel: Ich mache alle Schritte der Produktion selbst. Auch Arbeiten, die oft ausgelagert werden – wie das Ketteln. Das ist eine Lohnarbeit, die sehr zeitintensiv ist und daher oft ins Ausland gegeben wird. Aber ich wollte sie selbst lernen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, alle Teile eines Prozesses als gleichwertig zu betrachten – nicht hierarchisch.

Und dein Label oHneH ist genderneutral – das passt doch auch zum Thema Gleichwertigkeit, oder?

Ja, total. Ich finde es spannender, wenn Kleidung nicht schon vorgibt, für wen sie gemacht ist. Das Offene daran interessiert mich.

©Mone Unmüßig

©Mone Unmüßig

Welche Herausforderungen hast du bei deiner Gründung und dem Aufbau deines Labels erlebt?

Es gab viele Herausforderungen – und sie gehen eigentlich ständig weiter. Die Gründung meines Labels und der Aufbau meiner Microfactory waren sehr prägend. Ursprünglich hatte ich die Idee einer Mini-Fabrik, in der auf Bestellung produziert wird: Ein Auftrag kommt rein, ich programmiere die Maschine, produziere das Teil, verpacke es und verschicke es. Damals nannte ich das noch nicht Microfactory – ich dachte einfach an einen kleinen, geschlossenen Produktionskreislauf.

Heute sehe ich, dass ähnliche Konzepte entstehen, zum Beispiel in Berlin oder Hamburg: bei Goran Sidjimovski, Luisa Lauber, im VORN Fashion Hub Berlin oder beim FABRIC Hamburg. Das finde ich spannend – da bewegt sich etwas.

Eine große Herausforderung ist, wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig individuell zu produzieren. Ich kann keine 120.000-Euro-Maschine einfach so da stehen haben, und dann kommt jemand zu mir und sagt: „Ich hätte gern mal eben einen Schal.“ An so einem Stück arbeitet man unter Umständen mehrere Tage – von der Entwicklung bis zur Umsetzung – und dann soll es am Ende für 30 Euro verkauft werden? Das Beispiel ist natürlich sehr plakativ, aber genau darin liegt das Spannungsfeld.

Mir ist es wichtig, das Thema Strick zugänglicher zu machen. Das war von Anfang an ein großer Antrieb für mich. Ich fand es einfach schade, dass Strick oft nur in großen Stückzahlen funktioniert – und damit vielen Designer:innen der Zugang verwehrt bleibt.

Das ist eine Herausforderung, für die ich bis heute keine abschließende Lösung gefunden habe – ich kämpfe immer noch damit. Ich arbeite aktuell sehr individuell mit meinen Kund:innen – ein skalierbares Geschäftsmodell würde meine Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. Viele Strickereien spezialisieren sich stark. Ich will aber nicht nur produzieren, sondern auch konzeptionell und gestalterisch arbeiten.

Wie hast du den Einstieg in die Strickproduktion bewältigt?

Ich hatte anfangs fast keine Strickerfahrung. Trotzdem wollte ich ein hochwertiges Produkt entwickeln – deshalb habe ich langfaseriges Baby-Alpaka-Garn und eine Seide-Merino-Alpaka-Mischung verwendet. Ich konnte mit der ADF-Maschine plattierten Feinstrick realisieren – diese technischen Möglichkeiten haben mich total fasziniert und motiviert, weiterzumachen.

Für mein Label oHneH sticke ich fast nur Einzelanfertigungen. Ich habe keine Kapazitäten für Marketing und Vertrieb, deshalb finanziere ich mich größtenteils über Aufträge. In den Handel zu gehen ist schwierig, weil im klassischen Margensystem der größte Wert nicht bei der Produktion liegt. Ich arbeite lieber direkt mit Kund:innen zusammen und möchte langfristige Beziehungen aufbauen – das ist nachhaltiger und wirtschaftlich sinnvoller.

©oHneH/ Pauli Beutel/Berlin

Wie verlief der Prozess, einen KfW-Kredit zu erhalten?

Dank meiner vorherigen Einnahmen aus Styling-Jobs konnte ich gute Umsätze vorweisen. Mit Unterstützung eines Steuerberaters erstellte ich einen Businessplan und bewarb mich bei der Haspa. Das Gespräch mit der Bank dauerte etwa drei Stunden. Nach einigen Wochen erhielt ich die Zusage. Da ich nicht genug Eigenkapital hatte, benötigte ich eine Bürgschaft. Ich bewarb mich bei der Hamburger Bürgschaftsgemeinschaft und führte ein weiteres Gespräch mit Vertretern der Bank und der Bürgschaftsgemeinschaft. Schließlich erhielt ich die Zusage.

Wie kam es zur Mitgliedschaft beim FABRIC – Future Fashion Lab in Hamburg?

Ein Designer aus Hamburg machte mich auf das FABRIC aufmerksam, das von der Hamburger Kreativgesellschaft ins Leben gerufen wurde. Ich meldete mich sofort an und war von Anfang an dabei, sogar als die Räumlichkeiten noch im Aufbau waren. Das Konzept, Design, Produktion und Verkauf nachhaltiger Mode an einem Ort zu vereinen, fand ich überzeugend. Ich wollte mich aktiv einbringen und sehe, dass sich dort etwas wirklich Gutes entwickelt.

Was sind deiner Meinung nach die Besonderheiten der Modeszene in Hamburg im Vergleich zu anderen Städten?

Hamburg hat ja nicht unbedingt den Ruf, eine klassische Modestadt zu sein. Mode und Hamburg – das verbinde ich persönlich nicht automatisch miteinander. Aber es gibt hier durchaus eine Modeszene, auch wenn sie eher zurückhaltend und ein wenig versteckt ist. Gerade das macht sie auch charmant. Über die Jahre habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, die in Hamburg Mode machen. Im Vergleich zu anderen Städten empfinde ich die Szene hier fast als familiär – man kennt sich, es ist vertrauter, freundlicher, fast schon gemütlich.

Ich erinnere mich an gemeinsame Events oder Sonderverkäufe mit anderen Hamburger Designer:innen, als ich noch für Doerte gearbeitet habe – da herrschte immer eine wohlwollende, angenehme Atmosphäre. Gleichzeitig war ich lange gar nicht so sehr in der Hamburger Modeszene aktiv, sondern eher in technischen Netzwerken oder im Austausch mit einzelnen Gestalter:innen. Ein Grund, warum ich heute im FABRIC aktiv bin, ist der Wunsch, sichtbarer zu werden und meine Arbeit gezielt Designer:innen in Hamburg zugänglich zu machen. Ich möchte hier ein Ort sein, an dem Ideen umgesetzt werden, gemeinsam gearbeitet und produziert wird.

Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben, wenn du die Möglichkeit dazu hättest?

Ich habe mal den Satz „Choose wisely“ aufgeschrieben – und dann „wisely“ wieder gestrichen. Es geht mir weniger um die perfekte Entscheidung als vielmehr darum, sich überhaupt bewusst oder aktiv zu entscheiden. Rückblickend würde ich mir raten, offener für Zusammenarbeit und Kooperation zu sein. Ich habe vieles lange allein gemacht – das war auch in Ordnung –, aber heute weiß ich, wie bereichernd gemeinsames Arbeiten sein kann.

Ich würde mir auch sagen: Vertraue dem Prozess. Früher hatte ich oft das Bedürfnis, konkrete Vorstellungen eins zu eins umzusetzen. Heute verstehe ich viel besser, dass sich Dinge entwickeln, dass Wege nicht geradlinig sind und dass genau darin auch eine große Stärke liegt. Die eigene Herangehensweise darf sich wandeln, darf sich anders ausdrücken als ursprünglich gedacht – Hauptsache, sie bleibt in Bewegung.

Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für die Modeindustrie in den kommenden Jahren?

Die Modeindustrie steht vor einem grundlegenden Wandel – sie muss sich zwangsläufig umbauen. Dabei geht es um weit mehr als nur Mode: Es betrifft politische, klimatische und gesellschaftliche Grenzen. Die Strukturen, wie sie aktuell bestehen, müssen aufgebrochen und neu gedacht werden – und das ist eine riesige Herausforderung, weil so viele Abhängigkeiten damit verknüpft sind. Die Menge an Kleidung, die heute produziert wird, ist schlicht zu hoch. Es braucht weniger – aber auch neue Gedanken und kreative Ansätze.

Eine große Schwierigkeit sehe ich im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und dem kreativen, verschwenderisch-gedachten Ursprung von Mode. Mode ist Ausdruck, Vision, manchmal Eskapismus – sie lebt vom Übermaß, von Fantasie. Das darf nicht verloren gehen, nur weil wir uns auf notwendige Reduktion fokussieren. Ich habe kürzlich die Valentino Haute Couture-Show gesehen – und war unfassbar geflasht. Diese aufwändige Handwerkskunst, diese Schönheit: Sie zeigt, was Mode auch sein kann. Es wäre schade, wenn nur noch funktionale, rein rationale Kleidung übrigbliebe. Natürlich muss die Branche Ressourcen schonen – aber sie darf dabei ihre träumerische Seite nicht verlieren. Nicht alle müssen im Leinhemd herumlaufen. Mode darf weiterhin auch Fantasie und Ausdruck sein.

©Mone Unmüßig

©Mone Unmüßig

Welche Projekte oder Kooperationen würdest du in Zukunft gerne realisieren?

Ich möchte mein Label oHneH weiterentwickeln und auch meine MicroFactory weiter ausbauen – da steht noch vieles am Anfang. Ich wünsche mir interessante Projekte und Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Es müssen keine konkreten Namen sein – ich suche eher nach spannenden Ideen, nach Designer:innen, die Lust auf technisches Experimentieren und gemeinsames Arbeiten haben. Zum Beispiel finde ich es großartig, wenn mich technische Herausforderungen zwingen, meine Denkweise weiterzuentwickeln. Bei der Zusammenarbeit mit dem niederländischen Label hatte ich das Gefühl, wieder einen großen Sprung gemacht zu haben – durch komplexe Stricklösungen wie eingestrickte Knopfloops, die mich wirklich herausgefordert haben. Genau das motiviert mich: besser zu werden, vielseitiger, neue Dinge umsetzen zu können. Ich möchte wachsen – nicht nur für mich, sondern auch als Impulsmacherin für andere.